目录

快速导航-

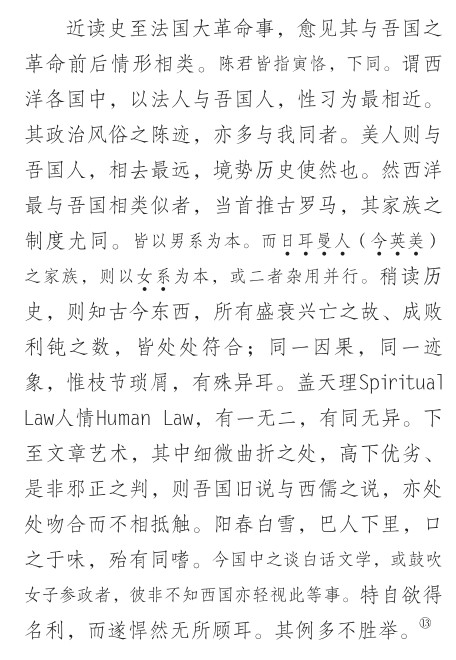

文学史研究 | 中国文化本位主义的理念与反应

文学史研究 | 中国文化本位主义的理念与反应

-

文学史研究 | 师陀与京派

文学史研究 | 师陀与京派

内容提要:1980年代师陀曾经在各种场合公开否认自己是“京派”作家。对于他的这种表态,学术界一般也都信以为真,甚至十分严肃地讨论其否认自己是“京派”作家的原因。其实,如果我们认真梳理师陀与沈从文之间的关系,并将这种关系放在纵横两个维度进行考察,就可以发现,师陀对于自己与“京派”作家关系的表述存在着很多自相矛盾的地方。这种矛盾不仅表现在前期和后期的时间维度上,而且还表现在公开场合与私人关系的空间维度

-

文学史研究 | “解放叙事”的另一副面影

文学史研究 | “解放叙事”的另一副面影

内容提要:黑妮成为“问题”与作者含蓄的回应、评论家的各执一词及隐晦不显的文本呈现有关。黑妮形象的另类性不能用习见的苦难叙事模式来阐释,具体表现在无缘“压迫”与无须“翻身”两个方面。她是一个被革命浪潮推动的“被解放者”,一个与其生活环境极不协调的精神压抑者。她遭受的是自我精神难以舒张的苦难,且这种苦难更多来自自我的感知。黑妮与丁玲前期女性形象有一定程度的重合,彰显出丁玲在处理革命与家庭、亲情与阶级等

-

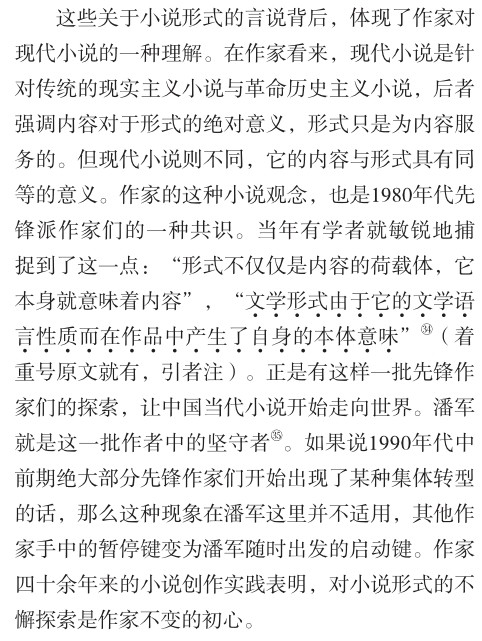

文学史研究 | 期刊编辑组稿与当代文学审美塑形

文学史研究 | 期刊编辑组稿与当代文学审美塑形

内容提要:1950—1970年代,期刊编辑的组稿彰显出浓厚的政治功利色彩。组稿对象的确定、政治产出的追求以及文艺界领导的直接介入等,充分表明期刊组稿中“政治”正确的重要性以及“政治”误判可能导致的严重后果。新时期以来,编辑组稿的意识形态性、心理动机以及主体性都发生了显著变化。在组稿对象、组稿内容的选择上享有更大的自主权,同时干扰编辑组稿的因素更多样、更隐蔽,深刻影响了当代文学审美形态的塑形。 关

-

文学史研究 | “猎奇”与“迎合”之间:“自发”的解放区文艺及其限度

文学史研究 | “猎奇”与“迎合”之间:“自发”的解放区文艺及其限度

内容提要:萧也牧是新中国成立前后一位重要的农村题材作者,不仅是因为《我们夫妇之间》的批判风波造成了严重的影响,成为一桩文学史公案,还在于晋察冀根据地出身的萧也牧的创作实践也代表了一种解放区文艺的个性化生产方式。本文关注了萧也牧在晋察冀创作的症候性文本,分析了他在进城后所选择的题材“新”在何处,试图回到萧也牧小说创作的历史现场,通过具体地分析其根据地时期的小说特色与进城前后的题材选择,将他的创作历程

-

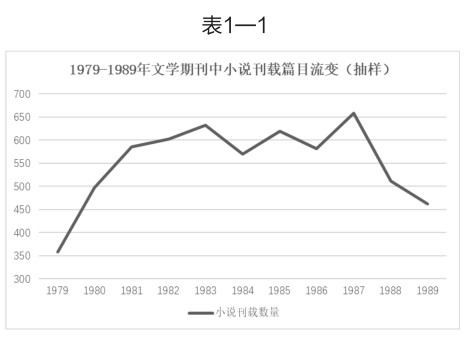

文学史研究 | 基于文学期刊全貌考察下的新时期文学史重构

文学史研究 | 基于文学期刊全貌考察下的新时期文学史重构

-

工业题材小说研究 | 生产如何斗争:草明工业小说与解放区经验的迁移与转换

工业题材小说研究 | 生产如何斗争:草明工业小说与解放区经验的迁移与转换

内容提要:抗战胜利后,各边区与根据地的大批革命干部前往东北建立新解放区,工作重心开始从农村向城市转移。作为携带着延安经验的基层政治/文化工作者,作家草明在东北解放区的工作与创作,既需要直面革命的经验结构与工作方法从乡村到工厂的转换问题,也在深入东北工业的殖民历史与现实结构的过程中,揭示了“生产劳动”是如何被政治化为“革命斗争”的实践形式的。草明这一时期的工业小说写作不仅在工业场域中发现了新的斗争结

-

工业题材小说研究 | 情感政治与“十七年”工业题材小说再解读

工业题材小说研究 | 情感政治与“十七年”工业题材小说再解读

内容提要:“十七年”工业题材小说对“贴心人”和“贴心”的革命感召方式推崇有加,同时还注重将古旧的尊师爱徒情感注入全新的技术生产工作之中,以便构建用真心换真心、用真情换真情的良性师徒关系,这些思路均表明“情感唤醒”工作是“政治唤醒”任务的重要前提和根基。“十七年”工业题材小说关于“见物不见人”现象的指陈和治理,则表明物质基础与革命热情、“知识之道”与“革命之道”之间存在着难以弥合的互斥张力,情感政治

登录

登录