目录

快速导航-

特稿 | 党的领导与进一步全面深化改革

特稿 | 党的领导与进一步全面深化改革

-

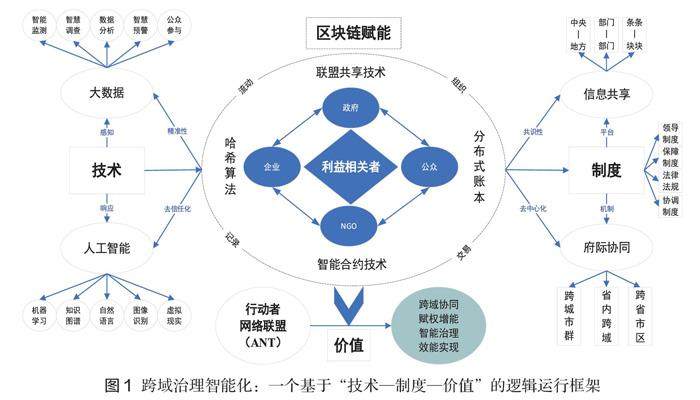

专题:跨域治理研究 | 跨域治理智能化:信息技术赋能区域环境治理的秩序重构与风险规避研究

专题:跨域治理研究 | 跨域治理智能化:信息技术赋能区域环境治理的秩序重构与风险规避研究

-

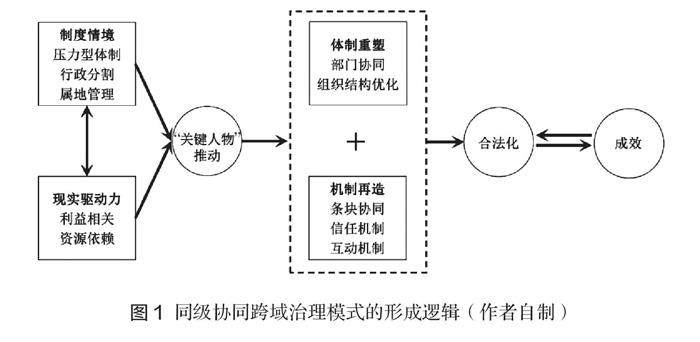

专题:跨域治理研究 | 省际毗邻区跨域治理模式及其生成逻辑

专题:跨域治理研究 | 省际毗邻区跨域治理模式及其生成逻辑

-

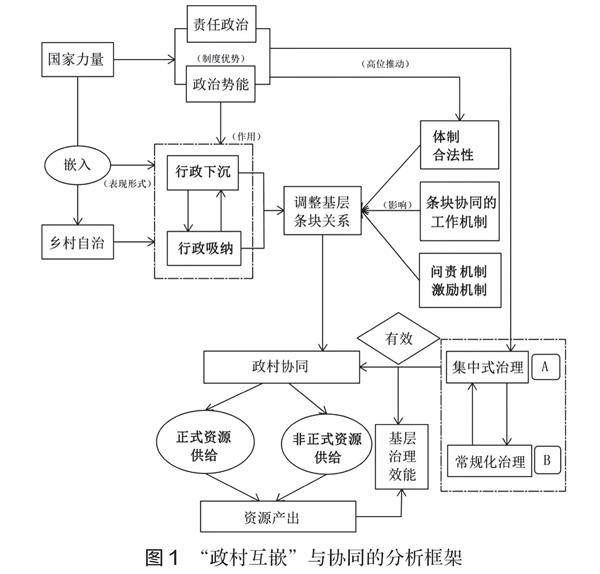

专题:跨域治理研究 | 条块协同与政村互嵌:政府治理与村民自治的衔接

专题:跨域治理研究 | 条块协同与政村互嵌:政府治理与村民自治的衔接

-

专题:数字劳动研究 | 数字劳动者的主体性危机与法律应对

专题:数字劳动研究 | 数字劳动者的主体性危机与法律应对

-

专题:数字劳动研究 | 新就业形态集体协商的理论基础与法律建构

专题:数字劳动研究 | 新就业形态集体协商的理论基础与法律建构

-

专题:数字劳动研究 | 新就业形态从业者职业伤害保障制度构建的中国方案

专题:数字劳动研究 | 新就业形态从业者职业伤害保障制度构建的中国方案

-

马克思主义理论与实践 | 党建引领:农民生活治理的时代逻辑与行动路径

马克思主义理论与实践 | 党建引领:农民生活治理的时代逻辑与行动路径

-

马克思主义理论与实践 | 习近平文化思想对唯物史观的原创性贡献研究

马克思主义理论与实践 | 习近平文化思想对唯物史观的原创性贡献研究

-

青年学者论坛 | 农民环境保护行动的实践逻辑与表达困境

青年学者论坛 | 农民环境保护行动的实践逻辑与表达困境

登录

登录