目录

快速导航-

党的创新理论研究 | 人类命运共同体视域下“同球共济”的实践基点与价值向度

党的创新理论研究 | 人类命运共同体视域下“同球共济”的实践基点与价值向度

-

党的创新理论研究 | 全媒体时代党的话语引导能力建设的实践进路

党的创新理论研究 | 全媒体时代党的话语引导能力建设的实践进路

-

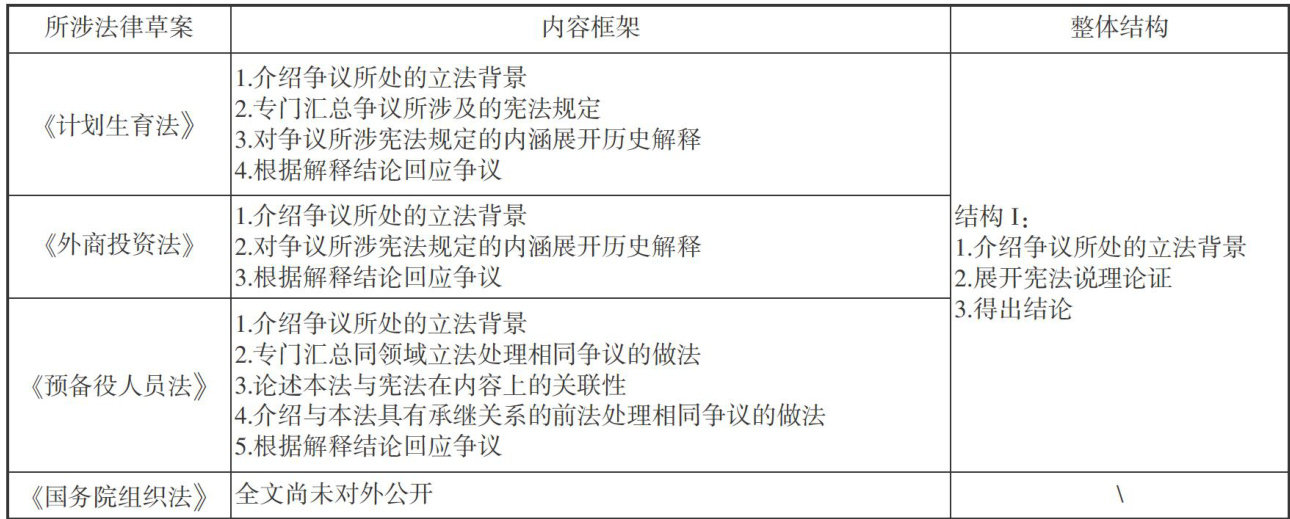

名家新论 | 论法律草案合宪性研究意见的功能与结构

名家新论 | 论法律草案合宪性研究意见的功能与结构

-

区域经济研究 | 建设全国统一大市场:基于区域税收分配的研究

区域经济研究 | 建设全国统一大市场:基于区域税收分配的研究

-

区域经济研究 | 西部陆海新通道沿线城市FDI对生态经济效率的影响研究

区域经济研究 | 西部陆海新通道沿线城市FDI对生态经济效率的影响研究

-

中国式现代化与传统哲学 | 以现象学重释墨辩中的“兼”和“体”

中国式现代化与传统哲学 | 以现象学重释墨辩中的“兼”和“体”

-

中国式现代化与传统哲学 | 孟荀人性异见的辨析与调和

中国式现代化与传统哲学 | 孟荀人性异见的辨析与调和

-

中国式现代化与传统哲学 | 论《学记》的育人方式及其现代价值

中国式现代化与传统哲学 | 论《学记》的育人方式及其现代价值

-

生态环境法治研究 | 违反一般注意义务型生态环境损害责任论纲

生态环境法治研究 | 违反一般注意义务型生态环境损害责任论纲

-

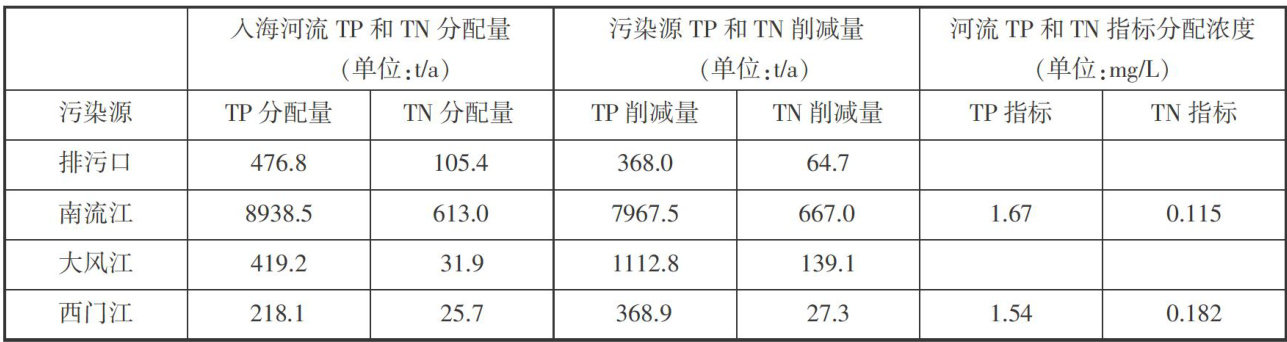

生态环境法治研究 | 陆海环境行政与司法的协同治理路径研究

生态环境法治研究 | 陆海环境行政与司法的协同治理路径研究

-

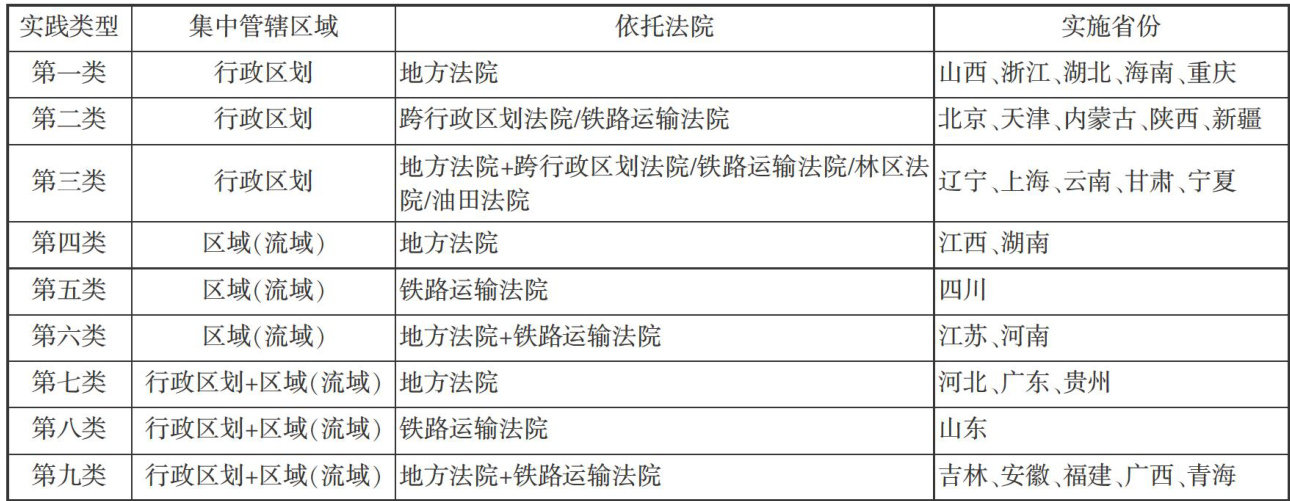

生态环境法治研究 | 环境资源案件审判集中管辖:理论逻辑、实践困境与优化路径

生态环境法治研究 | 环境资源案件审判集中管辖:理论逻辑、实践困境与优化路径

-

基层社会治理研究 | 论复杂情境下基层的赋能治理与服务转型

基层社会治理研究 | 论复杂情境下基层的赋能治理与服务转型

-

基层社会治理研究 | 从城乡两栖到空间互补:后流动时代的城镇化新图景

基层社会治理研究 | 从城乡两栖到空间互补:后流动时代的城镇化新图景

-

基层社会治理研究 | 反变与反思:数字社区的“向善”困境与“为善”治理

基层社会治理研究 | 反变与反思:数字社区的“向善”困境与“为善”治理

-

基层社会治理研究 | 智慧社区居家养老服务协同治理:内在机理、现实梗阻与实践进路

基层社会治理研究 | 智慧社区居家养老服务协同治理:内在机理、现实梗阻与实践进路

-

认知逻辑研究 | 强与弱的博弈:智能生物视角下纽科姆难题解析

认知逻辑研究 | 强与弱的博弈:智能生物视角下纽科姆难题解析

-

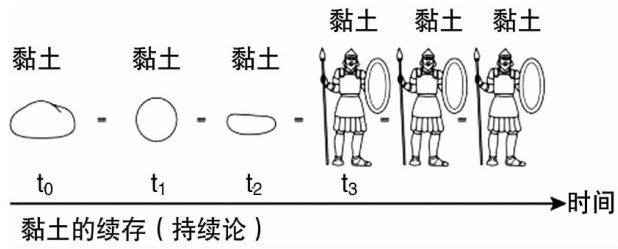

认知逻辑研究 | 走出“忒修斯之船”困境

认知逻辑研究 | 走出“忒修斯之船”困境

-

文学地理研究 | “朝贺置酒”仪式的地域色彩与汉武帝“立乐府”新论

文学地理研究 | “朝贺置酒”仪式的地域色彩与汉武帝“立乐府”新论

-

文学地理研究 | 论中国古代诗歌的地方性特征

文学地理研究 | 论中国古代诗歌的地方性特征

-

文学地理研究 | 梅尧臣“水上诗路”书写的叙事性及其诗史意义

文学地理研究 | 梅尧臣“水上诗路”书写的叙事性及其诗史意义

-

中国现代教育研究 | 中国教育学自主知识生产的范式突破

中国现代教育研究 | 中国教育学自主知识生产的范式突破

-

中国现代教育研究 | 数智时代主体教育的重心转向与实践样态

中国现代教育研究 | 数智时代主体教育的重心转向与实践样态

登录

登录